『40代向け終活』の専門家、飯塚浩司です。ご覧いただきありがとうございます。

40代は、そろそろ親の相続について考え始める時期だと思います。その中でも気になることのひとつに「実家をどうするか」があると思います。

特に自分や兄弟が「すでに自宅を買っている」場合、実家の相続方法や活用方法について早めに考えることが必要です。

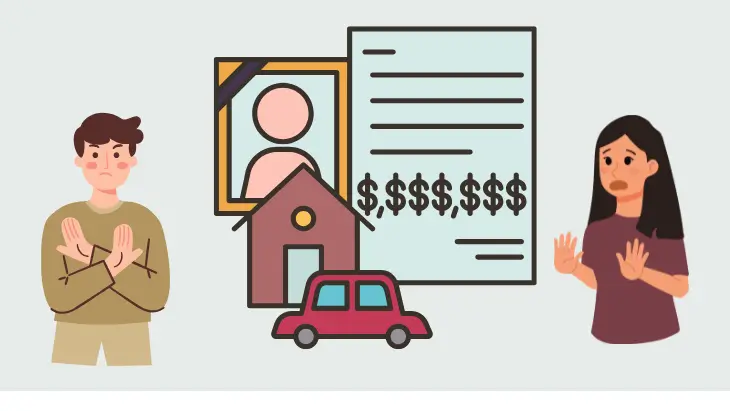

不動産は現金や預貯金と異なり、分割が難しく、流動性も低いため、相続時にトラブルになるケースが多い資産です。相続トラブルや無駄な出費を防ぐため、事前に考えておいた方が良さそうなことを記事にしてみました。

実家の相続に関する4つの選択肢

実家をどうするかを決める際には、まずその資産価値を把握することが重要です。

実家を相続する時の選択肢は、おおむね以下のような感じだと思います。

いずれの場合にも実家の資産価値は関係してきますので、相続税の評価額はどの程度なのか、売ったり貸したりできる物なのかといったことの検討をつけておくことは大切です。

相続税評価額は固定資産税課税明細書や路線価で、市場価値は不動産屋さんの店頭に貼ってあるチラシなどで把握することが可能です。

不動産の相続税評価額の調べ方については、以下の記事で触れていますので参考にしてください。

参考

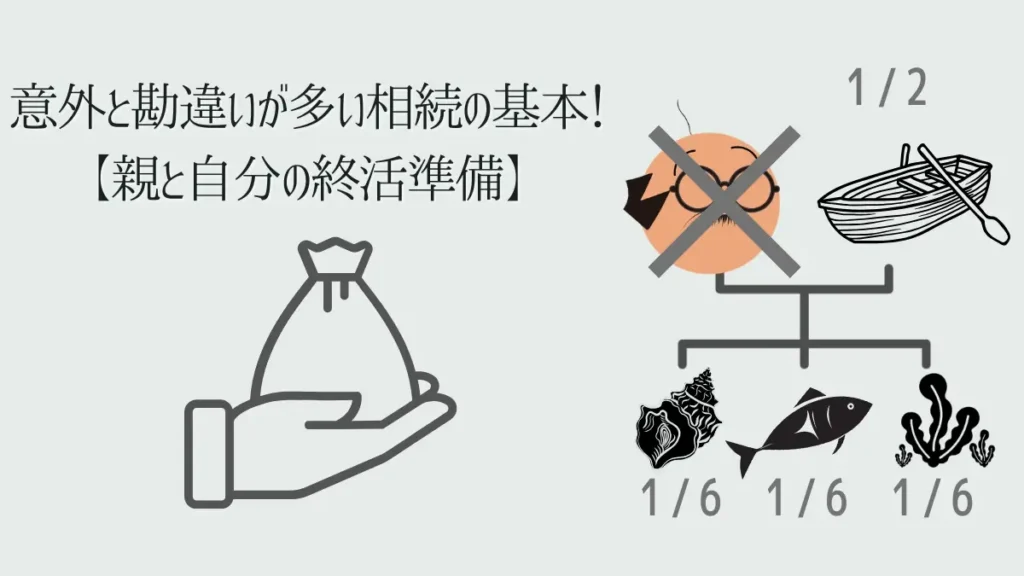

意外と勘違いが多い相続の基本!【親と自分の終活準備】

相続税の基礎知識や節税対策、遺言書の重要性を解説。親の相続準備だけでなく、自分自身のエンディングノート作成で安心の終活を始めましょう!

相続人(家族)の誰かが実家に住む

すでに自宅を購入している兄弟の中にも、自宅を売却や賃貸に出して、実家を継いでもいいと考えている人がいるかもしれません。

また両親のどちらかが1人残る状態になった場合でも、住み慣れた家を離れたくないと考える人が多い一方で、生活の利便性や1人で暮らしていくことへの不安から、施設の入所などを希望する人も一定数いらっしゃるようです。

親が亡くなった後の話はしづらいものですが、可能な限り事前に家族間で意思確認はしておくべきだと思います。

実家を継ぐ人が明確な場合でも、実家が相続財産の大部分を占めてしまうような場合は、実家を相続する人がそれ以外の人に現金などを支払って分割しなければならないケースも考えられます。

なので親御さんの預金や保険などの資産全体を把握しておくことや、相続人の間で実家の相続が円滑に進まない際のコストやリスクを考えて、妥協点を話し合っておくなどの準備も必要でしょう。

売却(寄付)する

実家を継ぐ人がいない場合に、まず頭に浮かぶのは売却することだと思います。

しかしながら不動産は現金化の難しい資産です。

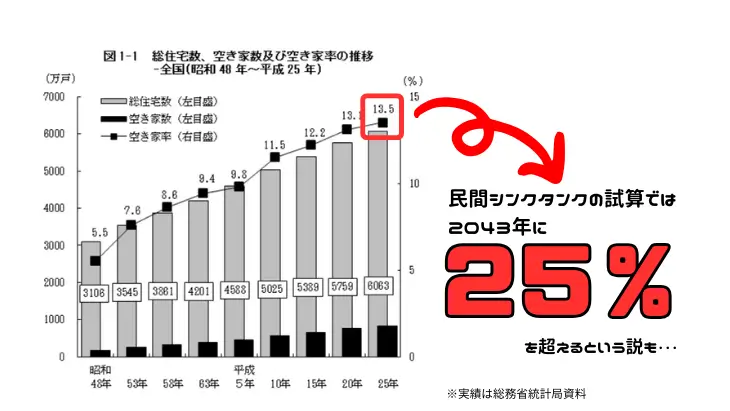

すでに住宅は供給が需要を大きく上回っていて、この先「4件に1件は空き家になる」といった試算まで出ているほどです。

売却できない状態が長期化すると、その間の固定資産税や火災保険料、水道光熱費などの維持費がかさみます。

◆更地にすれば売却の可能性があるのか?

◆無償であればご近所さんが引き取ってくれる可能性があるのか?

など、売却が難しそうな場合は「利益を得ることでは無く、損失を最小限に抑える」という考え方に切り替えが必要な場合もあります。

≫【参考】総務省統計局:空き家等の住宅に関する主な指標の集計結果について

賃貸する

実家が利便性の良い場所にあり、賃貸需要が見込める場合、収益を得る手段として賃貸も選択肢です。

賃貸を考えるなら、リフォーム費用や仲介管理にかかる費用などを考えて収支がプラスになるのかどうかの試算が必要です。また、リフォーム会社や不動産屋さんの選定も重要になりますから、やはり準備が必要です。

相続放棄する

実家の維持費や固定資産税の負担が大きい場合、相続放棄も選択肢となります。

相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。また、相続放棄をすると他の財産も放棄することになるため、事前準備が欠かせません。

また、相続放棄をしても他に実家を相続する人がいない場合は、最終的に実家が国庫に帰属するまでの維持管理の責任は残ります。一般的には相続財産管理人を選任し、代わりに管理してもらうケースが多いようですが、報酬として数十万円単位の費用が必要になってきます。

手続き方法と費用の両面で事前に調べておくことはたくさんありそうです。

時間が経つほど条件は悪くなる

私の父方の実家は、誰が相続するかで揉めたまま30年ほど空き家のまま放置されていました。これまで払ってきた費用や時間を考えるだけでも『ゾッと』します。

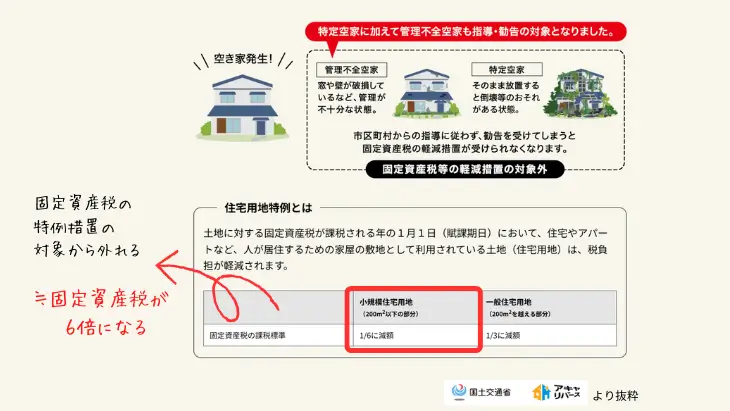

空き家の問題は年々深刻になっており、売却に対する優遇措置なども増えていますが、その一方で、管理の悪い状態で放置しておくと「特定空家」に指定されてしまい、固定資産税が6倍になってしまうといった罰則のようなものも施行されていますので注意が必要です。

また相続した土地を国庫に帰属させる法律も、2023年4月に施行されましたが、 対象外となる場合も多いため、詳細な確認が必要ですので、やはり相続前に対応を考えておくのが無難でしょう

親の相続、親としての相続準備にエンディングノート

忙しい40代。実家の相続についてもザックリとでも考えておくと、 いざという時に大切なお金や時間を無駄にせずに済みます。

実家の相続や親として自分の意向を家族に伝える際には、エンディングノートの活用がおすすめです。

エンディングノートには不動産の扱い方や資産の分割方法、家族へのメッセージを記しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。

エンディングノートが、家族の未来を守るための第一歩となります。自分自身の生活や家族の絆を守るため、今から少しずつ準備を始めましょう。